「電気代を滞納すると何ヶ月で電気が止まる?」

「滞納を続けるとどのようなリスクがある?」

電気代の支払期限日を過ぎて滞納した人は、いつ電気が止まるのか、タイミングが気になることでしょう。

滞納後すぐに電気が止まるわけではないので、早めに対処してください。

この記事では、電気代を滞納してから何ヶ月で止まるのかを具体的な流れとともに解説します。

未払いのリスクと正しい対処法も解説するので、是非参考にしてください。

\セントラルは最短当日で借入可能※1/

初めての方は最大30日間金利0円!

スマホやパソコンから申し込めるWEB完結型

セントラルの

公式サイトはこちら※1お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。

目次

電気代の滞納によって電気は何ヶ月で止まる?

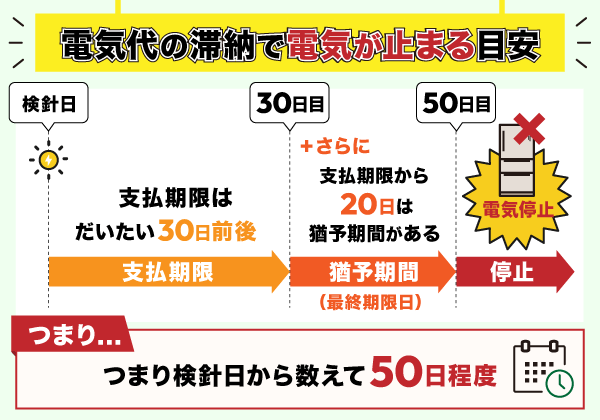

電気代の滞納によって電気が止まるタイミングは、支払期限日から20日程度です。

検針日から数えると50日程度なので、1ヶ月〜2ヶ月の間で電気が止まります。

大手電力会社10社を比べると、電気が止まるまでにかかる日数は検針日の翌日から数えて50日です。

電気はすぐに止められる?滞納後の流れを解説

電気代を滞納しても最終期限日まで20日程度あるので、すぐに電気が止まることはありません。

滞納後の流れを見て、自身がどの状況にいるかを確認しましょう。

電気のメーターを計測する検針日を過ぎると滞納になり、督促が届きます。

つまり、支払期限日から20日経過すると電気が止まってしまうので、督促が届いた場合はすぐに支払対応をしてください。

なお、電気が止まってから支払いを済ませれば、すぐに電気が復旧するわけではありません。

滞納後から電気を復旧するまでの流れを解説するので、是非参考にしてください。

支払期限日は検針日の翌日から30日目

支払期限日は明確な期限が設定されており、検針日の翌日から30日目までです。

つまり、電気のメーターを計測する日から数えて30日目までに電気代を支払わないと、滞納の扱いになります。

例えば10日に検針がおこなわれた場合、翌日の11日から数えて30日目となる翌月10日が支払期限日となります。

電力会社によっては、問い合わせでの確認や公式サイトの照会サービスで支払い期限日がわかります。

休日の場合でも支払期限日が変更されないので、期限内の支払いを心がけましょう。

31日目以降に支払いの督促が届く

滞納すると支払期限日の翌日となる31日目以降に、電力会社から督促のお知らせが送付されます。

そのため、督促状が届いたら必ず請求書と払込票に目を通し、未納金額や支払方法などを確認してください。

なお、督促状が届いた場合でも、すぐに電気が止められることはありません。

その間に電力会社から供給停止予告などの通知が届くので、早期の支払いが必要です。

支払い遅延が続く場合、延滞料金が発生する可能性があります。

督促状の送付にかかる費用が請求に上乗せされる可能性もあるので、滞納分よりも支払い負担が増えてしまいます。

追加費用を避けるためにも、記載されている期限までに支払いを済ませてください。

支払期限日から20日後に電気が止まる

支払期限日を過ぎても支払いが確認できない場合、電力会社は支払期限日から20日後に電気の供給を停止する手続きをします。

そのため、供給停止予告通知が送られ、最終的な支払い期限が通知される前に支払いを済ませてください。

供給停止当日は、電力会社の担当者が実際に訪問し、メーターの操作により電気を止めます。

止めるタイミングは明確に決まっておらず、電力会社によって異なります。

そのため、支払期限日から20日経過したら「いつ電気が止まってもおかしくない」と捉えておきましょう。

電気を止められると日常生活に必要な電化製品がすべて使えなくなり、真夏や真冬は特に深刻な状況となるので注意してください。

支払後に送電再開の手続きをすれば復旧する

電気の供給が停止された後でも、支払いを完了して所定の手続きをすれば、再び電気を使用できます。

そのため、未納料金と供給再開にかかる保証金を支払わなければなりません。

督促状の中にある払込票を取り出し、コンビニエンスストアで支払いを済ませましょう。

支払い完了後は、電力会社に供給再開の申し込みをする必要があります。

支払いの証明となる情報を伝える手続きがあるので、電話で送電再開の申し込みをしてください。

電気の再開工事は、遠隔で操作できる会社なら約5分後に電気が使えます。

作業員が現場に来る必要がある会社もあるので、会社都合や支払い完了の時間帯によっては翌日になることもあります。

電気代が未払いのまま放置するリスク5選

電気代が未払いのまま放置すると、さまざまなリスクが発生します。

そのため、リスクが発生する前に支払いを済ませておく必要があります。

具体的なリスクは以下の5つです。

日常生活で電気が使えなくなったり、遅延損害金や保証金の支払いがあったりと、負担が大きくなります。

今月の電気代の支払いが苦しい人や既に滞納している人は、どのようなリスクが発生するのかを詳しく理解しておきましょう。

送電停止になって生活に支障が出る

電気代を支払わないと送電停止になり、生活に支障が出るリスクが発生します。

つまり、送電が停止すると家庭内のあらゆる電化製品が使用できなくなり、今まで通りの生活が維持できなくなります。

電気が使えなくなったときに困るものをまとめてみました。

| 電気が使えなくなるもの | 生活への影響 |

|---|---|

| 冷蔵庫・冷凍庫 | ・食品の保存不可 ・生鮮食品の腐敗 |

| エアコン | ・室温調整の不可 ・夏なら熱中症のリスク |

| 照明 | ・夜間の視界確保が困難 ・読書や作業が制限 |

| 通信機器・充電 | ・WiFiの利用不可 ・パソコンの使用不可 ・スマホの充電不可 |

| 調理器具 | ・電子レンジの使用不可 ・IHの使用不可 ・炊飯器の使用不可 |

| 洗濯機 | ・洗濯不可 |

| 給湯設備 | ・温水の配給停止 ・風呂が沸かせない |

例えば冷蔵庫・冷凍庫が使えなくなれば、食品の保存ができなくなります。

生鮮食品は腐敗してしまい、廃棄せざるを得ないでしょう。

食中毒の回避として調理器具を使いたくても、電気がなければ電子レンジやIHも使えません。

年利10%程度の遅延損害金が支払期日の翌日から発生する

電力会社は民法第404条と契約約款に基づき、年利10%の遅延損害金を請求する権利を有しています。

そのため、電気料金の支払いが遅れる場合、年利10%の遅延損害金を支払わなければなりません。

遅延損害金の計算方法は「滞納分の電気料金×延滞利息÷365日×日数」です。

大手電力会社を調べると、遅延損害金の利率は以下の通り10%でした。

| 電力会社 | 延滞利息 |

|---|---|

| 東京電力 | 年10% |

| 北海道電力 | 年10% |

| 東北電力 | 年10% |

| 北陸電力 | 年利10% |

| 中部電力 | 年利10% |

| 関西電力 | 年利10% |

| 中国電力 | 年利10%相当 |

| 四国電力 | 年利10% |

| 九州電力 | 年利10% |

| 沖縄電力 | 年利10% |

遅延損害金が発生する期間は、支払期日の翌日から起算して支払いが完了する日までです。

例えば東京電力で1万円分の電気料金を30日滞納すると、以下の遅延損害金が発生します。

数ヶ月分を滞納すると予想以上に負担が大きくなるので、早めに支払いを済ませてください。

保証金を請求される場合がある

滞納分を清算して電力供給が復旧した際、電力会社から保証金の預け入れを要請されることがあります。

そのため、遅延損害金を含めた未払い分を支払っても、さらにまとまったお金が必要です。

保証金とは、複数回の未払いによって電力会社の収益が損なわれることを防ぐためのお金です。

金額は、想定される月々の電気料金の3ヶ月分を上限として設定されます。

⑴ 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。

イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合

ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。

(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合

(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合引用:東京電力グループ

保証金は将来的に支払い遅延が発生した場合の担保として、未払い分に充当できます。

なお、保証金は預り金という性質上、電力会社との契約終了時には全額が返還される仕組みです。

ただし、今後の支払いを確約したとしても、契約期間中は保証金が返還されません。

保証金の性質や扱いを以下にまとめたので、参考にしてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保証金の要請時期 | 滞納分清算後の電力供給復旧時 |

| 保証金の目的 | 複数回の未払いによる電力会社の収益損失を防止 |

| 保証金の金額 | 予想月額料金の3ヶ月分を上限 ※利息なし |

| 保証金の用途 | 将来の支払い遅延時の未払い分への充当 ※残額は返還 |

| 返還条件 | 電力会社との契約終了時に全額返還 |

| 注意事項 | ・滞納分の清算に加えて追加の支出が必要 ・支払い確約があっても契約期間中は返還されない |

信用情報に傷が付いて各種契約やローンが困難になる

電気代を滞納すると、信用情報に傷が付いて各種契約やローンが困難になるリスクが高いです。

そのため、電気料金の支払い方法をクレジットカードにしている人は注意してください。

クレジットカード支払いと口座引き落とし・コンビニ払いを比較したとき、信用情報への影響は以下の通りになります。

| クレジットカード | 口座引き落とし コンビニ払い |

|

|---|---|---|

| 滞納後の影響 | 債務不履行 | 料金未払い |

| 信用情報の登録 | あり | なし |

クレジットカード会社は信用情報機関の加盟業者なので、電気料金の支払いを滞納すると事故情報として登録されます。

審査担当者に「お金を期日までに支払えない人」と見られてしまい、各種契約やローンの申込で審査に落ちる可能性が高いです。

もしクレジットカードの支払いで信用情報に傷が付いた場合、完済して5~10年経過すると事故情報が消えます。

強制解約になって継続利用ができなくなる

電気代が未払いのままでは、滞納後から2週間程度で強制解約になり、継続利用ができなくなります。

そのため、強制解約になったあとは、再び契約を結ぶ手続きが必要です。

強制解約後は以下2つの注意点があります。

強制解約になっても、滞納分が免除されることはありません。

契約が途切れても、契約者に支払いの義務が残るからです。

完済するまで遅延損害金も増えていくので、早急に支払いを済ませてください。

なお、以下の電気事業法17条を守る義務がない大手電力会社以外は、契約を断ってくる可能性があります。

(託送供給義務等)

第十七条 一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。引用:e-GOV法令検索

大手電力会社は電力供給を拒んではならない法的拘束力があるので、強制解約後でも契約ができます。

対象の大手電力会社は、本記事で既に紹介した以下10社です。

電気代が支払えない場合の正しい対処法

電気代が支払えないからといって、そのまま放置してはいけません。

以下の対処法を実践すれば、状況を解決できる可能性が見えてきます。

優先順位として、まずは契約先の電力会社に相談してください。

理想は支払期限日を過ぎる前の相談ですが、過ぎた後でも担当者が状況に合わせて対応してくれます。

相談して得たアドバイスを実践する対処法もあれば、支払い方法や借入・貸付、バイトなどでお金を工面するやり方もあります。

お金を借りるアプリからの借入をすることも可能です。

期限日が迫ったり過ぎたりすると精神的余裕がなくなるので、早めに対処しましょう。

すぐに契約先の電力会社に相談する

電気代が支払えない場合は、すぐに契約先の電力会社に相談してください。

支払いが困難な状況に対して、担当者が最適なアドバイスをしてくれるからです。

具体的には、支払期限の延長や分割払いなどの相談に応じてくれる場合があります。

特に失業や病気など、やむを得ない事情がある場合は、支払いがしやすい支払い計画を提案してくれます。

相談はチャット機能で手続き、または営業時間を見ながらカスタマーセンターに問い合わせてください。

相談は早ければ早いほど良いとされています。

支払期限を過ぎてからでも相談は可能ですが、延滞が長期化すると電力供給停止などの措置が取られる可能性が高いです。

一人で抱え込まず、早めに相談して、状況に応じた適切なアドバイスや解決策を提示してもらいましょう。

クレジットカード払いに支払い方法を変更する

払込票での支払いを忘れてしまう人は、クレジットカード払いに切り替えて対処する方法があります。

クレジットカードをもっている人はキャッシング枠を利用し、ATMからお金を借りることもできます。

キャッシングとは、お金が借りれるサービスの総称で、カードローンとは金融機関からお金を借りることが可能なサービスのことを言います。

つまり、支払期限日を気にする心配がなく、滞納するリスクを減らせます。

コンビニ払いとクレジットカード払いの引き落としで迷っている人は、以下を参考にしてください。

クレジットカードの引き落としは支払いを忘れる心配がなくなりますが、口座残高の不足に注意が必要です。

口座残高が不足していると引き落としができず、気づかないまま滞納してしまいます。

双方のメリット・デメリットを確認して、最適な対処法を選びましょう。

消費者金融カードローンを利用する

消費者金融カードローンを利用すれば、お金の借入ができます。

つまり、電気代の支払いができない人にピッタリの対処法です。

例えば給料が振り込まれる日が2週間後で、電気代の支払期限日が今週までの状況なら、借入額を支払に充当して解決できます。

銀行カードローンを利用する手段もありますが、審査が厳格かつ審査時間が最短翌営業日になることが多いです。

消費者金融おすすめランキングから、条件に合った消費者金融を見つけましょう。

今すぐお金が必要な人は即日キャッシングをおすすめします。

| 消費者金融カードローン | 銀行カードローン | |

|---|---|---|

| 審査時間 | 最短即日 | 最短翌営業日が多い |

| 金利の上限 | 約18% | 約14% |

| 借入限度額 | 年収の3分の1まで | 多い |

消費者金融カードローンのセントラルなら、審査が早く、最短即日でお金の借入ができます。

電気代分の借入なら少額融資で済むので、審査のハードルが上がる心配がありません。

期間内であれば4.80%~18.00%の金利による利息の支払いがなくなるので、返済負担が少なくなります。

平日14時までの申込なら即日融資ができるので、ぜひ利用を検討してください。

| 審査時間 | 最短即日 |

|---|---|

| 融資時間 | 最短即日 ※平日14時までの申し込みが条件 |

| 金利 | 4.80%~18.00% |

| 限度額 | 300万円 |

| 無利息期間 | 契約日の翌日から最大30日間 |

| 運営会社 | 株式会社セントラル |

\セントラルは最短当日で借入可能※1/

初めての方は最大30日間金利0円!

スマホやパソコンから申し込めるWEB完結型

セントラルの

公式サイトはこちら※1お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。

公的機関の支援や制度を利用する

公的機関の支援や制度を利用すれば、電気代が支払えないときでも対処できます。

そのため、自身の状況に合う支援や制度がないかを確認する必要があります。

以下に公的機関の対象と特徴をまとめているので、自身が対象になり得るかを見て参考にしてください。

離職をしたり怪我や病気で働けなくなったりすると、その間は給料を得るのが困難です。

電気代だけではなく、家賃や生活費、求職活動にかかる費用などの確保がしにくくなります。

支給条件や受給資格を満たせば利用できる支援・制度なので、最適な対処法を見つけて生活状況の改善を目指しましょう。

日払いバイトでお金を用意する

働ける状況であるなら、日払いバイトで電気代の支払い分を用意する方法があります。

つまり、働いた時間の分だけその日のうちにお金が手に入るので、即金性が高いです。

すぐに電気代のお金を工面したい人、今すぐお金が必要な人は、日払いバイトを紹介している以下のサービスを参考にしてください。

なお、日払いバイトはその日のうちに支払いがありますが、時給が低いデメリットがあります。

繁忙期なら時給がアップするので、募集要項をよくチェックしておきましょう。

何時まで仕事をするのか、どのような仕事なのかを確認して、利用を検討してください。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・その日のうちに支払い ・繁忙期なら給料アップ ・未経験者でも可能な仕事あり ・好きな仕事を探せる ・掛け持ちしやすい ・正社員の可能性あり |

・時給が低い ・力仕事が多い ・仕事内容も収入も不安定 |

電気代を滞納する原因は使い過ぎ?1ヶ月あたりの電気代の平均

電気代を滞納する原因は、単なる電気の使い過ぎかもしれません。

そのため、1ヶ月あたりの電気代の平均がいくらなのかを知っておきましょう。

平均と比較すれば、検針票と見比べたときに使い過ぎかどうかがわかります。

電気代の平均よりも高い人は、節約するための工夫が必要です。

電気の使用時間を短くしたり、使わない家電のコンセントを抜いたりすれば、今日から節約が始められます。

他にも省エネ性能の高い家電の買い替えや電力会社の契約の見直しなどがあるので、実践しやすい節約方法から試してください。

世帯人数別の1ヶ月あたりの平均電気代

世帯人数別の1ヶ月あたりの平均電気代は、世帯人数が増えるにつれて電気代が増加する傾向にあります。

以下に世帯人数と電気代の関係をまとめたので、参考にしてください。

| 世帯人数 | 1ヶ月あたりの 電気代平均 |

1年間の電気代 |

|---|---|---|

| 1人世帯 | 6,726円 | 80,712円 |

| 2人世帯 | 10,940円 | 131,280円 |

| 3人世帯 | 12,811円 | 153,732円 |

| 4人世帯 | 13,532円 | 162,384円 |

| 5人世帯 | 14,373円 | 172,476円 |

出典:e-Stat「家計調査/家計収支編 総世帯 詳細結果表」

ただし、1人あたりの電気代で計算すると、世帯人数が増えるにつれて電気代が減少する傾向があります。

電気代が減少する理由は、世帯人数が増えると共用の照明や冷暖房などの固定費が分散されるためです。

世帯主の年齢別の1ヶ月あたりの平均電気代

世帯主の年齢別の1ヶ月あたりの平均電気代は、29歳以下の若年層が低く、30歳以降から1万円前後で変動します。

そのため、29歳以下は5,000円程度、30歳以上は1万円程度の電気代を目安にしてください。

| 世帯主の年齢 | 1ヶ月あたりの 電気代平均 |

1年間の電気代 |

|---|---|---|

| ~29歳 | 5,260円 | 63,120円 |

| 30~39歳 | 9,357円 | 112,284円 |

| 40~49歳 | 11,230円 | 134,760円 |

| 50~59歳 | 10,776円 | 129,312円 |

| 60~69歳 | 11,365円 | 136,380円 |

| 70歳~ | 10,086円 | 121,032円 |

出典:e-Stat 家計調査2023年 <用途分類>1世帯当たり1か月間の収入と支出「世帯人員・世帯主の年齢階級別」

世帯主の年齢別で電気代が変動する原因は、ライフステージと世帯構成の変化が反映していると考えられているからです。

もちろん、世帯構成が多いほど電気代は増えていくので、目安として捉えてください。

地域別の1ヶ月あたりの平均電気代

地域別の1ヶ月あたりの平均電気代は、暖房の需要がある寒冷地が高いです。

つまり、寒冷な気候になるほど電力消費量が多い傾向が見られます。

| エリア | 1ヶ月あたりの 電気代平均 |

1年間の電気代 |

|---|---|---|

| 北海道 | 12,794円 | 153,524円 |

| 東北 | 14,833円 | 177,991円 |

| 関東 | 12,346円 | 148,146円 |

| 北陸 | 15,248円 | 182,980円 |

| 東海 | 12,316円 | 147,795円 |

| 近畿 | 11,699円 | 140,390円 |

| 中国 | 14,072円 | 168,866円 |

| 四国 | 13,030円 | 156,037円 |

| 九州 | 10,835円 | 130,023円 |

| 沖縄 | 10,962円 | 131,547円 |

出典:e-Stat 家計調査2023年<品目分類>1世帯当たり(四半期計)の支出金額,購入数量及び平均価格

平均電気代が低い九州エリアは月10,835円、平均電気代が高い北陸エリアは月15,248円です。

その差は月4,413円で約1.4倍もあります。

九州や沖縄は温暖な地域で、年間を通じて気温が安定しているエリアです。

気候に起因する構造的な差なので、寒冷地は住宅の断熱性能や生活習慣を工夫するのが得策です。

季節別の1ヶ月あたりの平均電気代

季節別の1ヶ月あたりの平均電気代は1~3月の東北エリアが高く、南方に行くほど低額です。

つまり、寒冷地の電気代は著しく高額になる傾向があります。

しかし、7~9月の沖縄エリアを見ると年間最高値を記録しています。

出典:e-Stat 家計調査2023年<品目分類>1世帯当たり(四半期計)の支出金額,購入数量及び平均価格

電気代を抑えるには、地域の気候特性に応じた対策が必要です。

特に東北エリアは、年間を通じて電気代の変動が大きいので注意してください。

1~3月は月収に対する電気代の割合が多くなるので、滞納しないように支出を抑えておきましょう。

電気代の滞納でよくある質問

電気代の滞納について、よくある質問をまとめました。

電気代の滞納は、予期せぬ事情で支払いが難しくなる場合があります。

一人で悩んだり、滞納をそのまま放置したりすると、受けるリスクが大きいです。

電気代を既に滞納している人や今月の支払いが厳しくなりそうな人は、質問内容と回答をチェックしてください。

状況を確認して対処すれば、滞納の問題が解決して遅延損害金の発生リスクを最小限に抑えられます。

電気代を払い忘れたら何日で止まりますか?

電気代を払い忘れて支払期限日を過ぎたら、20日後に電気が止まります。

そのため、督促状が届いたら払込票を取り出し、近くのコンビニで速やかに支払いを済ませてください。

支払期限日は検針日の翌日から30日目で、31日目以降に支払いの督促が届きます。

なお、支払期限日や電気が止まる最終期日は、各電力会社によって設定されています。

詳しい期限は、検針票や督促状で確認してください。

支払期限日を過ぎると、年利10%(1日あたり約0.03%)の遅延損害金が発生します。

電気を止められたとき、どうすれば復旧できますか?

電気を止められたときの復旧方法は、滞納分を支払って送電再開の申し込みをすることです。

そのため、支払いが完了したらカスタマーセンターに連絡して、復旧の申し込みをしてください。

支払額は遅延損害金を含めた金額なので、滞納分よりも高く請求されます。

ただし、夜間に申し込みをすると、電気の復旧が翌日になる可能性があります。

作業員が現場に来る会社もあるので、復旧の連絡は早めに済ませておきましょう。

今後の支払い忘れを防ぐために、電気代の支払いが厳しい場合は早めに電力会社へ相談してください。

電気代が高すぎるときはどうすればいいですか?

電気代が高すぎるときは、内部要因と外部要因にわけて確認してください。

つまり、契約者が電気を使い過ぎた内部要因と、燃料価格が高騰した外部要因です。

内部要因なら、電気の無駄遣いを見直したり、省エネ家電に買い替えたりする対策が有効です。

一方、外部要因は世界情勢によって変動しやすいので、高騰するタイミングがつかめません。

電力会社のお知らせに気付かず、料金プランの変更を実施しているケースがあります。

料金プランの変更で電気代が高騰している場合は、別の電力会社の利用を検討しましょう。

電気代の支払期限が切れてコンビニで払えないときの対処法はありますか?

結論、督促状が届いていなければ、カスタマーセンターに問い合わせをしてください。

督促状が届いている場合、中に払込票が入っています。

例えば新電力サービスの「まちエネ」では、2種類の対応を案内しています。

支払期限が切れたコンビニ払込票ではお支払いいただけません。

お手元にお持ちの払込票が白地に青字のコンビニ払込票の場合は、次に届くコンビニ払込票でお支払いください。白地に赤字のコンビニ払込票をお持ちの場合は、「まちエネ」 カスタマーセンター( 0570-200-767 /月~土 9:00~17:00 祝日、年末年始を除く)までご連絡ください。引用:まちエネ

「次に届くコンビニ払込票」は督促状の可能性が高いので、支払期限日の翌日からポストに届いていないかを確認してください。

なお、督促状の中に入っている払込票でもコンビニ支払いができない場合、カスタマーセンターへの連絡が必要です。

請求額の踏み倒しは不可能なので、1人で悩んでしまう場合はカスタマーセンターに問い合わせて相談をしてください。

電気代の滞納は検針日から数えて50日程度で止まる

電気代の滞納は、検針日から約50日、支払期限日から約20日で電気供給が停止されます。

そのため、電気が止まる前に支払いを済ませましょう。

滞納すると、年利10%の遅延損害金が発生し、信用情報への影響や強制解約などのリスクがあります。

電気が止まると生活に必要な電化製品が使えなくなり、夏季や冬季は深刻な影響が出ます。

分割払いや支払期限の延長など、状況に応じた対策を提案してくれる可能性があります。

その他の対処法として、クレジットカード払いへの変更、消費者金融カードローンの利用、公的支援制度の活用などが有効です。

まずは契約先の電力会社に相談することを優先し、その後に対処法の実践を検討してください。